Wikileaks, Silk Road et l’émergence de Bitcoin

L’origine du débat sur le potentiel illégal des crypto-actifs remonte à la création de Bitcoin.

Le 31 octobre 2008, un dénommé Satoshi Nakamoto publie le livre blanc de ce qui deviendra plus tard la monnaie numérique de réference dans le monde. Entre autres considérations y est érigé en priorité absolue le respect de la vie privée, une notion de plus en plus bafouée par la généralisation d’Internet et la mainmise des États sur la monnaie.

Cette vision, sans surprise, trouve d’abord son écho parmi ceux qui recherchent le plus l’anonymat : les cypherpunks, groupe d’activistes numériques ayant fait de la protection de la vie privée un combat permanent… et les criminels.

En février 2011, Ross Ulbricht, jeune américain libertarien, met au point le sulfureux site Silk Road. Hébergé sur le darknet, celui-ci prend la forme d’un marché noir permettant d’acheter et de vendre toute sorte de produits et services illégaux, avec pour seule et unique monnaie… Bitcoin.

Le site connaît un gigantesque succès, et brasse l’équivalent de 183,9 millions de dollars de ventes entre 2011 et 2013. À son apogée, fin 2013, Silk Road représente près de 20% de l’activité économique totale générée par Bitcoin. La plateforme est fermée puis relancée plusieurs fois, et son propriétaire condamné en 2015 à la prison à perpétuité. Le sujet est alors clos mais le mal est fait : Bitcoin est perçu comme la monnaie de l’illégal, et cette réputation lui restera attachée des années durant.

En outre, un autre événement important vient alimenter l’opinion publique lorsque l’ONG WikiLeaks, fondée par le lanceur d’alertes Julian Assange, annonce le 15 juin 2011 accepter les dons en Bitcoin, contournant ainsi les sanctions américaines et les pressions exercées sur Visa, MasterCard et PayPal, qui bloquent alors tous les transferts de fonds de leurs utilisateurs vers la plateforme.

Bitcoin dévoile au monde entier la résistance de son protocole à la censure, et forcément, cette perspective soudaine de liberté monétaire ne plaît pas à tout le monde…

Le fantasme de l’anonymat

Dans les années 1990, la généralisation de l’informatique et le développement commercial d’Internet marquent un tournant majeur de notre histoire. Il devient possible pour tout individu d’accéder à une infinité de contenus, hébergés sur une première version du Web.

Mais les perspectives déjà palpables de cette révolution amènent leur lot de problématiques, et notamment celle du respect de la vie privée. Le mouvement cypherpunk, qui réunit alors quelques activistes voyant en la cryptographie une manière de préserver leur anonymat en ligne, émerge rapidement.

Ceux-ci perçoivent en Internet la possibilité de construire, enfin, l’infrastructure technologique qui servira de base pour leur projet ultime de bâtir une monnaie numérique universelle et décentralisée.

En 1995, un système de paiement électronique et décentralisé, Digicash, voit le jour, mais le projet ne convainc pas le grand public et s’effondre trois ans plus tard. D’autres initiatives, encore trop immatures ou limitées, suivent sa trajectoire : BitGold, B-money, E-gold…

De premières recherches sont menées sur la technologie blockchain, mais celle-ci demeure inexploitée à grande échelle.

Dans le même temps, la bulle Internet explose et laisse place à de nouveaux business models : les internautes peuvent désormais interagir entre eux, rédiger et publier du contenu… C’est l’avènement du Web2. Celui-ci donne naissance à des sociétés plus puissantes que des États, enrichies grâce à la monétisation des données de leurs utilisateurs.

Bitcoin et Ethereum : la blockchain en action

En plein coeur de la crise financière de 2008, alors que le système monétaire mondial est au bord du précipice, un mystérieux internaute connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto publie le livre blanc d’un système monétaire électronique en pair-à-pair : Bitcoin.

Celui-ci marque la première application aboutie de la blockchain et permet de transférer en quelques secondes de la valeur à n’importe qui, n’importe quand, via une simple connexion internet. C’est une première révolution.

En 2010, le premier achat en bitcoins est effectué, et tout s’accélère. Le bitcoin, qui vaut désormais plusieurs centaines de dollars, gagne en popularité et inspire de nouveaux projets. Beaucoup viennent se placer en concurrents directs mais d’autres, plus visionnaires, confèrent à la technologie blockchain de nouvelles applications.

C’est le cas d’Ethereum qui, en 2015, crée une seconde révolution. Âgé de 21 ans seulement, Vitalik Buterin démocratise alors la notion de contrats intelligents, ou smart contracts, des programmes informatiques irrévocables exécutant des clauses contractuelles prédéfinies, et ce de façon automatique.

La blockchain devient alors un gigantesque ordinateur décentralisé, sur lequel des milliers d’autres projets peuvent être développés.

En 2020, grâce à cette architecture technologique d’un genre nouveau, émergent les premières applications de la Finance Décentralisée. N’importe qui peut désormais accéder à des services financiers de base, en quelques secondes, sans intermédiaire et à moindre coût.

Les crypto-actifs, qui connaissent une grande vague d’adoption, deviennent une classe d’actifs à part entière, tandis que la blockchain laisse entrevoir des milliers d’applications dans des domaines aussi variés que la traçabilité des flux, l’art, la conservation des données, la gouvernance ou le gaming.

Le Web3, adossé à ces technologies, émerge alors. Avec lui, la perspective pour les internautes de se réapproprier leurs données et de rester seuls décisionnaires de leur éventuelle commercialisation.

Une nouvelle ère commence, une ère axée sur la décentralisation et la création de nouvelles interactions.

Qu’en disent les chiffres ?

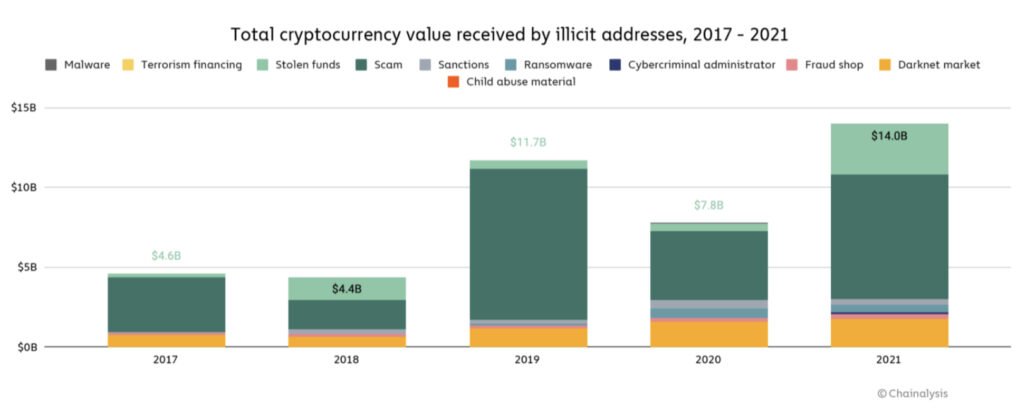

En 2021, selon Chainalysis, les adresses illicites, c’est-à-dire les adresses identifiées à des activités illégales comme le vol, la cybercriminalité ou les schémas de Ponzi, ont vues transiter un total de 14 Mrds $, soit près de deux fois plus que l’année précédente. Un record.

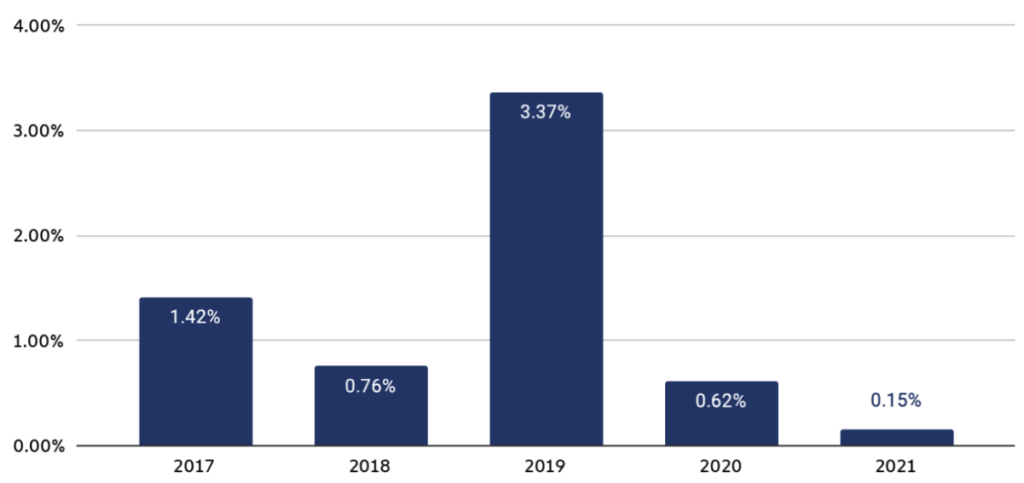

Mais il serait peu pertinent de s’arrêter sur celui-ci, puisque dans le même temps, les transactions totales enregistrées sur les blockchains ont grossi de… 567%. Étant donnée l’adoption massive des crypto-monnaies, voir les volumes de transactions illégales augmenter est tout sauf une surprise. Les voir augmenter infiniment moins rapidement que l’ensemble du marché, en revanche, en est une grosse.

S’il fallait retenir un seul chiffre, donc, ce serait plutôt celui-ci : la part des transactions définies comme illégales sur le marché des crypto-actifs s’élève à 0,15% en 2021, soit près de 4x moins qu’en 2020.

Encore une fois, la blockchain possède l’immense avantage d’une traçabilité totale là où notre système financier actuel est structurellement plus opaque, et donc plus difficile à déchiffrer. Néanmoins, les dernières recherches de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime tablent sur un montant total d’activités illicites sur le marché financier traditionnel, en 2020, de 2 100 milliards de dollars, soit environ 3,6% du PIB mondial. Plus du double de la capitalisation totale du marché des crypto-actifs…

Tout n’est donc pas idéal sur les secteur des crypto-monnaies, et il est en partie vrai d’affirmer que certains projets favorisent le développement d’activités illégales. Cependant, il convient de noter que ces projets sont très peu développés, de plus en plus esseulés et facilement identifiables. Il revient donc à tout acteur intègre et honnête d’exclure ces quelques projets douteux de son champ d’investissement, et de continuer à traiter directement avec l’immense majorité des crypto-actifs dont l’usage est parfaitement légal.